En el "A Fondo" de la Newsletter de este mes hablamos de los virus y, en especial, del lado menos conocido de estos organismos.

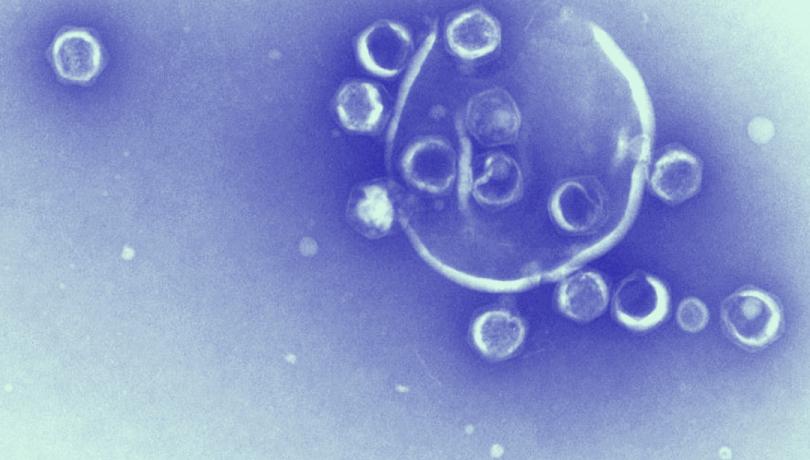

En el año 1892, el biólogo ruso Dmitri Ivanovsky describió un patógeno no-bacteriano que infectaba a las plantas del tabaco. No lo sabía, pero acababa de descubrir una nueva entidad biológica: los virus. Estos agentes infecciosos siguen siendo en la actualidad un enigma. Ni siquiera se sabe si están vivos o no, ya que no tienen metabolismo propio y les hacen falta células (procariotas y eucariotas) para poder reproducirse. Se podrían definir, por lo tanto, como ‘parásitos obligados’.

Lo que sí que se sabe a ciencia cierta es que los virus son las unidades biológicas más abundantes del planeta. En total, se estima que habitan en la Tierra aproximadamente 10^31 virus, una cifra que supera con creces la cantidad de estrellas (10^24) que hay en el universo observable. Para ilustrarlo, se dice que, puestos uno al lado del otro, los virus podrían llegar a formar una cadena de unos 10 millones de años luz.

Estas entidades biológicas forman parte del microbioma del océano, que tiene un papel esencial en la producción primaria del planeta y la generación de oxigeno, los ciclos biogeoquímicos, la bomba biológica y las bases de las redes tróficas. En concreto, los virus ejercen un rol fundamental en la dinámica y composición del microbioma marino al infectar y romper las células de otros microorganismos marinos, lo que ayuda a liberar nutrientes al medio marino que serán utilizados por otros microorganismos. Esto se conoce como el “cortocircuito vírico” y hace que no todos los nutrientes pasen a niveles superiores de la cadena trófica, sino que una parte se mantenga en suspensión alimentando a microorganismos tanto autótrofos como heterótrofos.

Sin embargo, el papel que interpretan los virus en el océano no acaba aquí, pues desde hace al menos un par de décadas se especula con que también podrían formar parte de la dieta de los protistas, un grupo ecológicamente muy importante en el microbioma marino.

En los años 90, quienes propusieron este proceso sostenían que la ingesta de virus por parte de los protistas es relativamente baja (4%) comparado con la ingesta de bacterias, su alimento principal. Se podría decir que los virus actúan como el ‘snack’ ideal al proporcionar a los protistas un suplemento importante de carbono, nitrógeno y fósforo. Según los científicos, este proceso podría tener efectos importantes en el funcionamiento del ecosistema marino, ya que mientras los protistas ingieren virus, liberan el medio de estos agentes infecciosos.

Un estudio publicado recientemente en el que participan investigadores del ICM y de otros centros de investigación ha ahondado un poco más en esta cuestión y ha podido comprobar, usando técnicas moleculares modernas y análisis bioinformáticos, que es probable que esta teoría tan controvertida sea cierta.

Para la elaboración del trabajo, los autores aislaron de forma individual células de protistas marinos pequeños y secuenciaron parte de sus genomas. Gracias a ello, identificaron en ellas ADN de virus bacterianos (bacteriófagos) junto a otros virus. Las secuencias de ADN viral que encontraron los investigadores eran idénticas en linajes muy diferentes de protistas, lo que sugiere que estos virus no son infecciosos para ellos, pues normalmente diferentes grupos de organismos tienen virus específicos asociados.

Si bien este ADN viral podría haber llegado a los protistas a través de la ingesta de bacterias infectadas, los autores del trabajo no encontraron señales de ADN bacteriano que se correspondiera con el de los virus hallados, lo que les hace pensar que lo más probable es que estos virus detectados en protistas hubieran sido comidos.

De confirmarse esta hipótesis, los virus no sólo actuarían como cortocircuitos tróficos matando microorganismos, sino que, al ser comidos, podrían tener un papel relevante al transferir carbono orgánico y otros nutrientes a los niveles tróficos superiores. En este escenario, al menos en el mar, los virus no se encargarían sólo de destruir vidas, sino también de mantenerlas, lo que cambiaría significativamente nuestra visión sobre ellos.